|

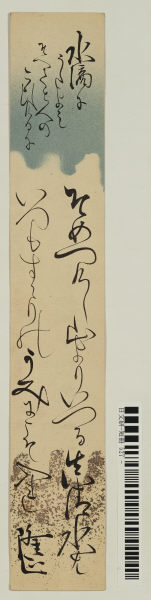

詞書

水滴にうたよみそへてと人のこひけるに

本文

そめつけし山よりいつる真清水は

いつもすゝりのうみにこそ入れ

署名

隆正

読み下だし

英訳

メタ情報

略伝

* 大国隆正(寛政4年~明治4年) 国学者。姓は藤原、初め今井氏後野々ロから大国と改めた。初め秀文または秀清と云い、字は子蝶、通称一造または仲衛、或は正作。佐紀乃屋、葵園、居射室、真瓊園等の号がある。作州津和野藩士今井秀馨の男、寛政四年生れ、文化四年十六歳平田篤胤の門に入って古道の学を修め、後昌平黌に入って古賀精里に教えを受けたが年十八黌風に反したために退黌となり後本居宣長の学風を慕いその門人村田春海に就いて音韻の学を学び大いに得るところがあった。十四年家を嗣ぎ文政元年二十七才の時長崎に遊学して西洋の理学を蘭通詞吉雄耕牛に質している。天保七年藩磨小野藩主一柳侯の招聘により藩校帰正館を興して教授し五年の後辞して京に上り家塾報本学会を開いて諸生の教授に当りその主唱する本学の提唱につとめ国体の明徴に力を尽した。大政一新の後神祗事務局権判事に任ぜられたが明治四年八月十七日東京に於いて没した。年八十。その著は本学挙要二巻をはじめ国学、和歌に関するもの百余部に及んだ。(嘉永五

和学 慶應三 和学)

|

寸法:

|

縦36.5cm 横6.1cm

|

|

紙質:

|

|

|

製法:

|

厚短冊(裏打あり)

|

|

模様:

|

型模様:打曇り(上うす青),押し模様:布目,金銀箔砂子模様:下銀箔

|

|

書風:

|

|

|

用字:

|

|

|

書式:

|

初、三、五句における墨継ぎ:あり,上下句の頭に漢字を揃えない:あり,二行の頭を同じ高さに揃える:あり

|

|

風:

|

|

|