|

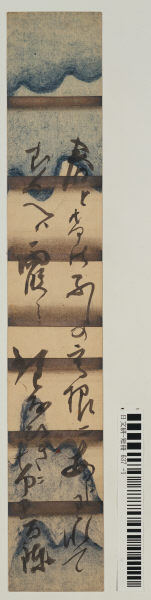

富岡鐵斎(百錬)

詞書

本文

春とけのふしの高根にあらわれて

むかへは雷み打なひきけり

署名

百錬

読み下だし

英訳

メタ情報

略伝

* 富岡鐵斎(天保7年~大正13年) 画家。初名猷輔後に百錬、字は無倦号は鐵斎、鐵崖、鐵史、鐵叟、鐵道人等、作画の時代によって種々用いられているが晩年は殆んど鐵斎で一貫している。天保七年京都に生れた。夙に儒学・詩文・国学・佛典等を修め、画は大和絵から南画に進み更に各流各派の画風を極め独特の画風を樹立した。年若くして太田垣蓮月尼の庇護を受け、幕末志士とも交わり憂国の情を傾けたが維新以後は大和の石上神社、河内の大鳥神社の宮司をつとめたこともある。後京に居を定めて常に彩管を執り揮亳をこととした。常に旅を好み北海道から九州のはてまで踏破し、且つ旺盛な探求心を以てその書庫には和漢の善本を貯わえ単なる画工に非らずして学問の士であることを誇りとした。書もまた蒼古湿潤の画風と共に独得の風格を発揮している。帝室技芸員となり帝国美術院会員にも推されて、常に近代日本画壇の最高峯として敬仰され断簡零墨にいたるまで競って追求されている。大正十三年十二月没年八十九、最晩年の作には往々九十歳と自署したものがある。(慶應三

儒 再出 詩)

|

寸法:

|

縦36.5cm 横6.0cm

|

|

紙質:

|

和紙

|

|

製法:

|

厚短冊(裏打あり)

|

|

模様:

|

漉き模様:打曇り,書き模様:刷毛引(金泥)

|

|

書風:

|

|

|

用字:

|

|

|

書式:

|

初、三、五句における墨継ぎ:なし,上下句の頭に漢字を揃えない:あり,二行の頭を同じ高さに揃える

|

|

風:

|

|

|